Россия готовит к испытаниям на Международной космической станции гибридную систему жизнеобеспечения нового поколения «Космодача-1». Проект консолидирует физико-химические и биологические методы регенерации воздуха, воды и питательных веществ с целевым уровнем замкнутости до 95 процентов. Испытания на борту МКС запланированы на 2028 год, а наземная программа уже включает несколько взаимосвязанных подсистем, моделирующих полный цикл обращения веществ в ограниченном объёме.

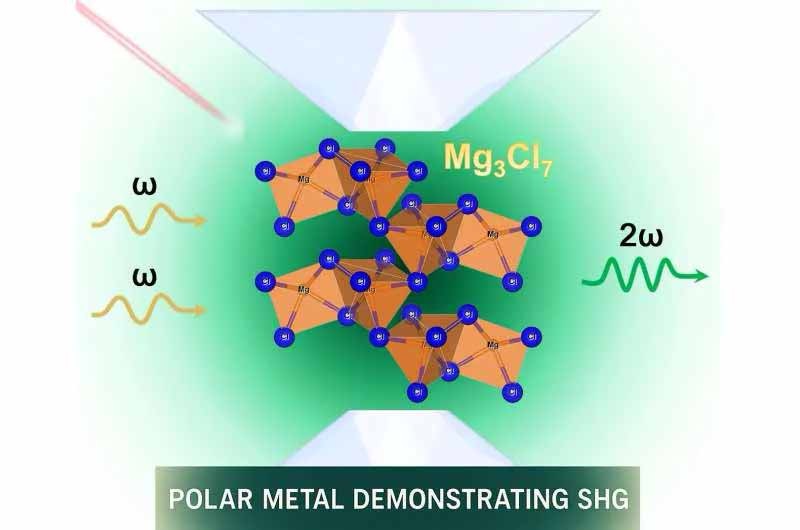

Конфигурация комплекса строится вокруг пяти ключевых модулей. «Эхо» — климатическая установка для изучения круговорота влаги, газов и тепла в замкнутом объёме; «Светыч» — контур выращивания растений, отвечающий за фотосинтетическую генерацию кислорода и биомассы; «Циклер» — биотехнологическая линия переработки органических отходов в удобрения и промежуточные субстраты; «Взор» — программно-аппаратный комплекс автоматизации агротехники и мониторинга; математическая модель — цифровой двойник, позволяющий рассчитывать параметры систем жизнеобеспечения под разные сценарии миссий, от низкой околоземной орбиты до длительных лунных экспедиций. Такое деление на подсистемы обеспечивает как стендовую отработку отдельных процессов, так и проверку их согласованной работы в составе единого контура.

Переход от классических физико-химических систем к гибридной архитектуре продиктован задачей повышать автономность экипажей при ограниченных логистических окнах. Биоконтур позволяет частично замещать расходные материалы за счёт растительного фотосинтеза и биоконверсии, в то время как физико-химические блоки обеспечивают стабильность и предсказуемость при пиковых нагрузках и нештатных режимах. Ключевой показатель — управляемая замкнутость: чем выше доля регенерации внутри системы, тем меньше зависимость от подвоза и тем ниже риски для длительных полётов.

Заявленные параметры создают практическую ценность не только для орбитальных и лунных программ. Технологии защищённого растениеводства, биоконверсии и высокоэффективного водооборота применимы в экстремальных районах Земли — Арктике, Антарктике, на удалённых промыслах и морских платформах. В промышленной логике это означает формирование нового класса решений «жизнеобеспечение-как-сервис»: модульные комплексы, масштабирующиеся под потребности удалённых объектов с аккуратной окупаемостью за счёт экономии логистики и ресурсов.

Инженерные вызовы проекта носят системный характер. Во-первых, требуется обеспечить устойчивость биоконтуров к колебаниям освещённости, влажности, уровням углекислого газа и аммиака в условиях микрогравитации. Во-вторых, критичны алгоритмы управления: цифровой двойник должен не просто мониторить, а предсказывать дисбалансы и предлагать коррекцию рецептов освещения, полива и газообмена до наступления критических порогов. В-третьих, на уровне материалов и компоновки важна ремонтопригодность: замена узлов и санитарная обработка в ограниченном объёме требуют стандартизации интерфейсов и быстрых процедур обслуживания экипажом.

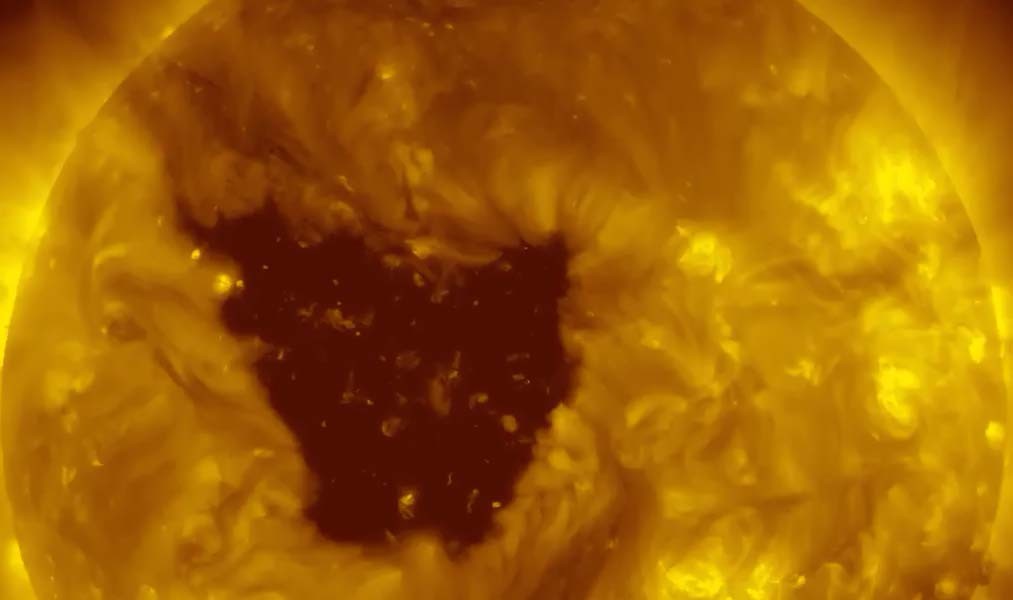

Выбор МКС как полигона обоснован необходимостью собрать длительную статистику работы гибридного цикла в реальной микрогравитации. На наземных стендах возможно моделирование отдельных факторов, но совокупность микрогравитации, радиационного фона, ограниченной конвекции и эксплуатационных ограничений воспроизводится только на орбите. Успешная валидация откроет путь к масштабированию — от модулей «под задачу» для автономных экспедиций до крупных жизнеобеспечивающих контуров лунной инфраструктуры.

С точки зрения кадров и инновационной экономики показателен формат проекта: он стартовал как исследовательская работа по созданию замкнутых биотехнических систем и эволюционировал в инженерно-научную платформу с участием студентов уже на ранних курсах. Такой подход ускоряет трансфер знаний и формирует горизонт компетенций, востребованных в новых сегментах — агротехе для экстремальных условий, космической биологии, системной автоматике и промышленной аналитике.

Для стран, развивающих космические и «зелёные» технологии, включая Узбекистан, подобные программы задают ориентиры конвергентных решений на стыке материаловедения, биоинженерии и ИТ. В фокусе — высокоэффективные замкнутые циклы воды и энергии, защищённое растениеводство и автономные системы управления с цифровыми двойниками. Это направления, где локальные научные коллективы и технологические компании могут встроиться в международные кооперации, создавая продукты и сервисы двойного назначения — для космоса и для инфраструктурных проектов на Земле.