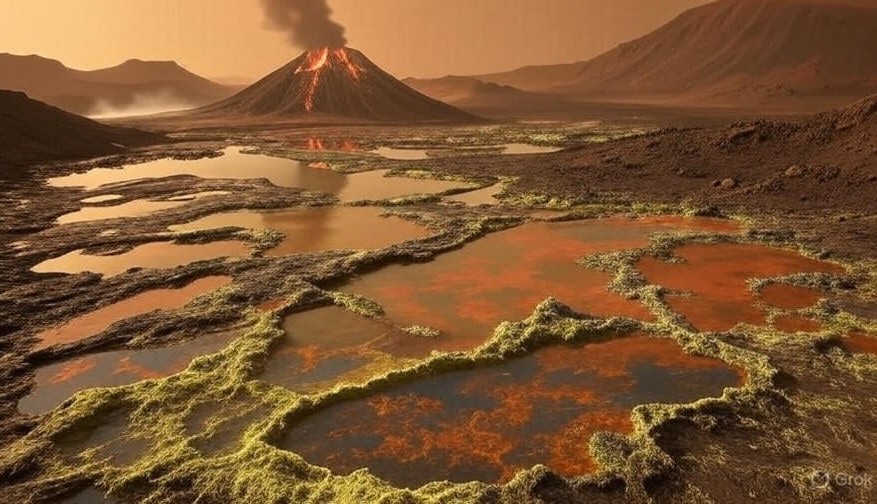

Исследования образцов из вечной мерзлоты Северной Америки показывают, что часть микроорганизмов, находившихся во льду десятки тысяч лет, сохраняет жизнеспособность и возвращается к активному метаболизму после оттаивания. Вечная мерзлота покрывает значительную часть суши северного полушария и служит природным хранилищем органики, костных останков и микробных сообществ. Лабораторные наблюдения фиксируют медленную, но устойчивую реактивацию: в первые месяцы обновлялась примерно одна клетка из ста тысяч в сутки, к шестому месяцу колонии ускоряли рост и формировали биоплёнки, видимые невооружённым глазом. Отработка режимов при температурах 4 и 12 градусов Цельсия имитировала летние условия высоких широт; повышение температуры выше этих значений не приводило к более быстрой «разморозке» микробной активности, что указывает на важность не единичных жарких дней, а постепенного удлинения тёплого сезона.

Полевые отборы на аляскинских участках с уникальными разрезами мерзлоты позволяют сопоставлять возраст слоёв и скорость микробного ответа. Часть извлечённых микробов имеет возраст порядка сорока тысяч лет и, тем не менее, после месяцев инкубации демонстрирует способность разлагать органические соединения с выделением углекислого газа. Это меняет оценку «углеродного наследия» мерзлоты: при устойчивом оттаивании микробные сообщества становятся катализатором выбросов парниковых газов, замыкая петлю положительной обратной связи между климатическим потеплением и деградацией мерзлоты. На уровне системной экологии важен и метановый фактор — при анаэробных условиях часть сообществ способна генерировать метан, что усиливает климатический эффект.

С научно-прикладной точки зрения результаты задают несколько приоритетов. Во-первых, мониторинг мерзлотных зон должен учитывать биологическую компоненту, а не ограничиваться геокриологией: прогнозы по углеродному бюджету требуют параметризации микробного дыхания и темпов колониального роста. Во-вторых, политика адаптации в арктических регионах включает контроль инфраструктурных рисков, связанных с просадками грунтов и изменением гидрологии, что влияет на распространение анаэробных очагов. В-третьих, для энергетики и промышленности актуальны сценарии с ускоренным накоплением выбросов при мягких зимах и тёплой осени, когда окна биологической активности удлиняются. Для исследовательского сообщества приоритетны междисциплинарные проекты, объединяющие микробиологию, геохимию, моделирование климата и спутниковые наблюдения, чтобы снизить неопределённость в оценках будущих потоков CO₂ и CH₄.

Для стран с растущей ролью «зелёной» энергетики и климатической повестки, включая Узбекистан, эта повестка имеет стратегическое значение: исходные глобальные траектории выбросов задают рамки для национальных целей декарбонизации, тарифной политики и модернизации сетей. Понимание биологических триггеров выбросов в высоких широтах помогает корректировать долгосрочные модели спроса на энергоносители, стоимость капитала для проектов низкоуглеродной генерации и приоритеты исследований в агроэкологии и управлении углеродом.